本日2020年10月27日、第3クォーターの第3回目の阿部研究室全体ゼミがzoomを通して開かれました。私、田村が今回MCとして任命されたため、報告書の執筆を致します。

初めにWorking-in-progress presentationとして、研究進捗状況について、モンゴルからの留学生であるNorovsambuu、通称Nosa、ノサから発表がありました。

ノサはまだ、研究テーマをしっかりと決めているわけではないため、現段階で調べたことや考えたことをまとめて発表していました。ノサはモンゴルの水問題に興味を持っていて、モンゴルでの水の使われ方、地域や所得による格差といったデータを提示したのち、現段階でどのような解決方法がとれると考えているかを述べてくれました。また、食糧問題にも興味があるとも述べられていました。

幅広い視野を持って物事の解決に取り組もうとしている一方で、テーマを絞り切れていないことが指摘され、私はノサの発表を聞きながら、一層、「包括的課題解決」の難しさを実感しました。昨今は、領域横断型の考え方やプロジェクトが増えているように感じているのですが、一人で行うには時間と知識が足りなくなり、複数人で行うには考え方や立場・用いる知識や前提条件が異なるためコミュニケーションが取りにくいのだろうと考えていました。

ノサの発表が終わってから、各々それに関連するキーワードを提案し、休憩後、bonding sessionを行いました。プレゼンテーションとは異なり、仲良くなるためのもので、毎週MCがお題を事前に発表し、そのお題について参加者全員が1、2分ほど簡単に話すというものです。今回私が設定したお題は、ハロウィンシーズンであったことにちなんで「自分が着たい服」というもので、特に思いつかない場合はハロウィンで着たい仮装で、と伝えました。衣服には大きく分けて二つの役割があるとされています。一つは物理的な役割で体温調節や肌の防護のためで、もう一つは所属を表したり自己表現といった社会的な役割です。このbonding sessionの中でも、その二つは顕著に表れ、エスキモーの毛皮の暖かさを試してみたいと言う人もいれば、アニメで見て面白いと思ったキャラクターの衣装を着てみたいという人もいました。

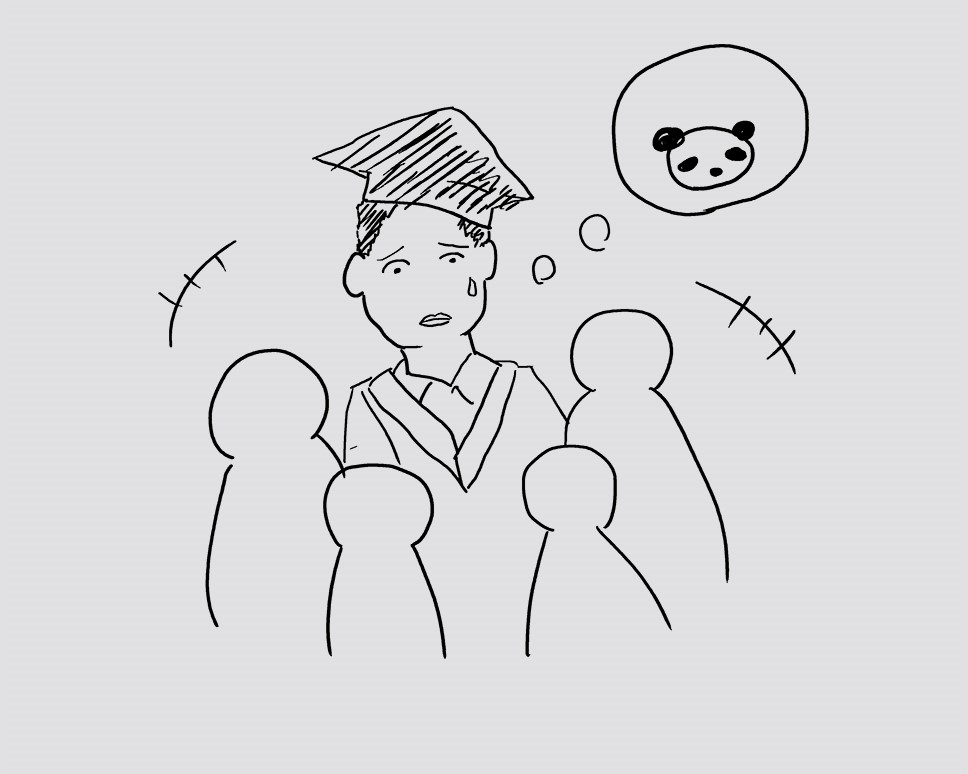

中でも印象的だったのは、我らが阿部先生のお話で、阿部先生は「着たいもの」ではなく「着てうれしかったもの」として大学院の卒業のガウンのお話をしてくださいました。博士課程のガウンは、学部や修士と比べても豪華なものになっていて、そこに至るまでの苦労もあったからこそ、その豪華なガウンを着て卒業式に出てお祝いをできたことがとてもうれしかったそうです。

しかし、そのガウンを今日本で教員として卒業式などで着用するとどうしても人の目を引くため、まるで上野動物園のパンダのような気持になるともお話してくださいました。しかし、できれば私はいつかガウン姿の先生とお写真が撮れたらいいな、できればそれは私が袴姿で卒業証書を持っているときだといいな、なんて思っています。

文責:田村真未