2023/5/29

クイズ! 積乱雲と風の鉛直シアー

こんにちは!Webマネージャーの渡辺です。

最近学内のジムに通い始め、デッドリフトという、おもりをつけた数十kg単位の棒を持ち上げる種目に挑戦し、2回目の挑戦でいきなり重量を増やして腰を痛めました(汗)

前置きはさておき、夏が近づいてくるにつれ、突然の雨、雷に特に注意が必要な季節がやってきましたね。

雷といえば ついこの間、ある鉄道の路線で落雷による信号故障が起きたことが記憶に新しいです。落雷って恐ろしいですね。。。

さて、雷をもたらす雲といえば積乱雲ですよね。

今回は先日の輪講で神田先生がピックアップされた、積乱雲と風の鉛直シアーの関係についてご紹介します!

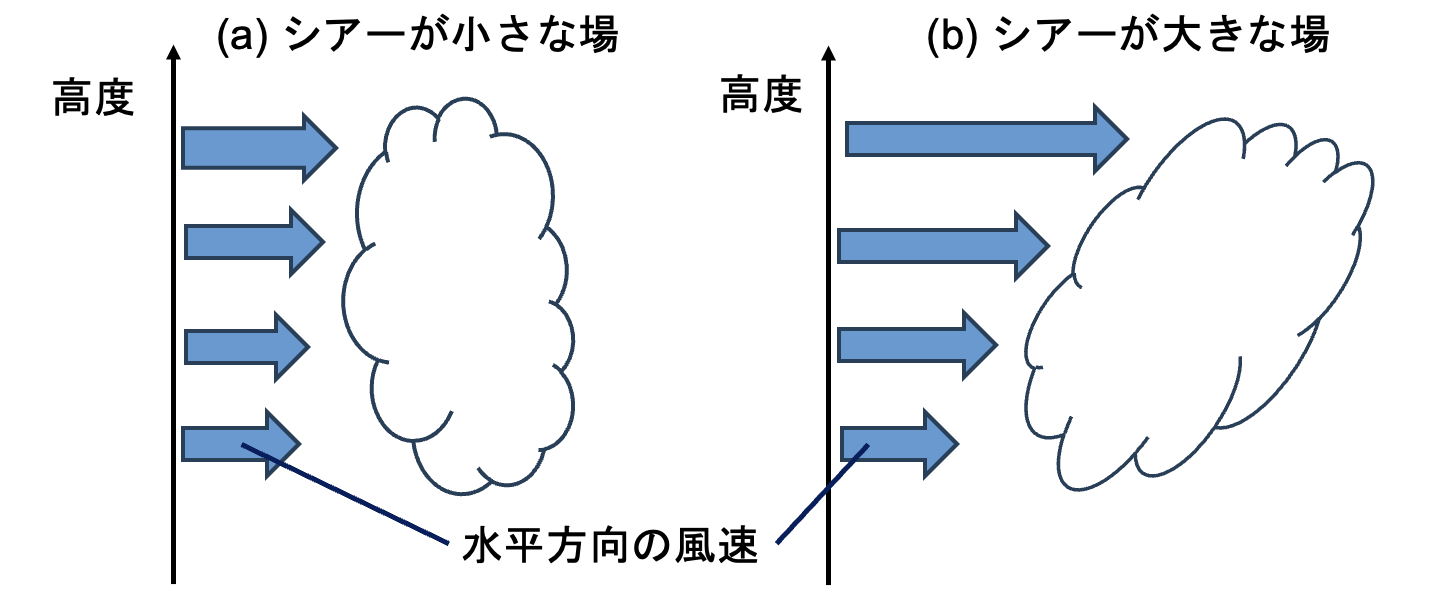

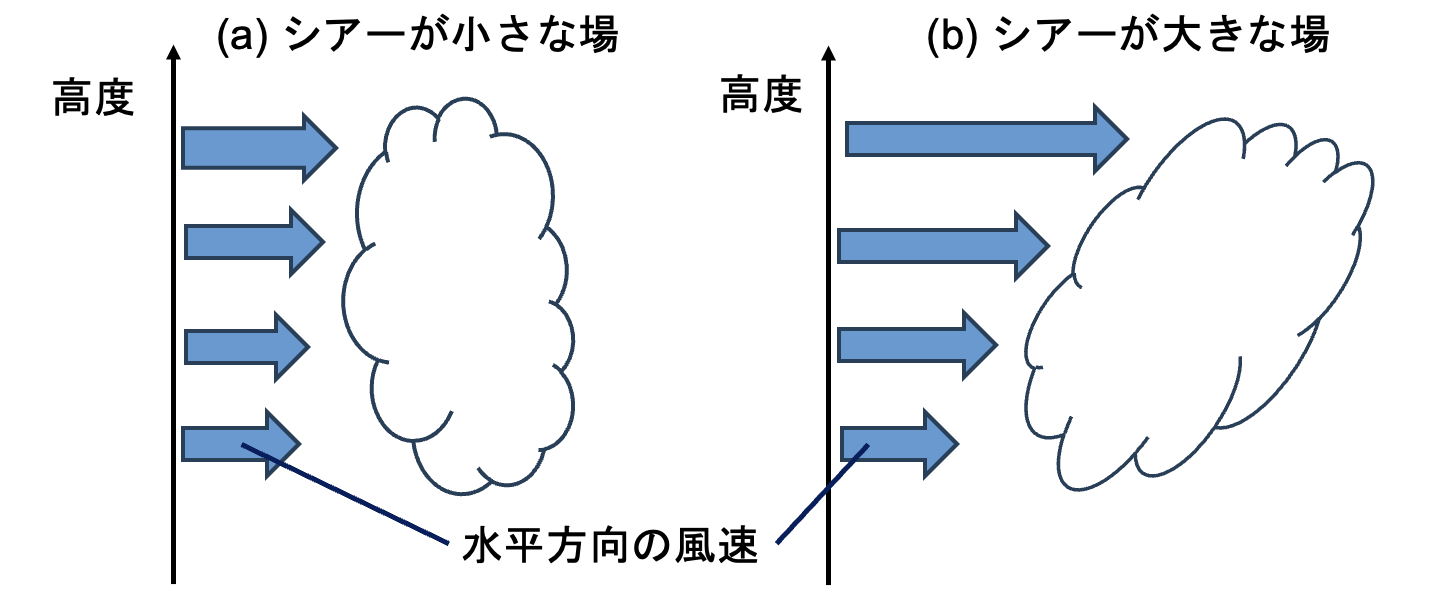

風の鉛直シアーとは、鉛直面における水平風速の風速差を指し、

下の図で鉛直シアーが弱い場合、強い場合、それぞれの状態における積乱雲を表してみます。

さて、ここでいきなりですが、クイズです。

Q.鉛直シアーが弱い場合と強い場合、どちらの方がより積乱雲の寿命が長くなりやすいでしょうか?(雲の厚さなど、他の条件はすべて同じであるものとします。)

よろしければ、少し考えてみてください!

では、解説に移ります!

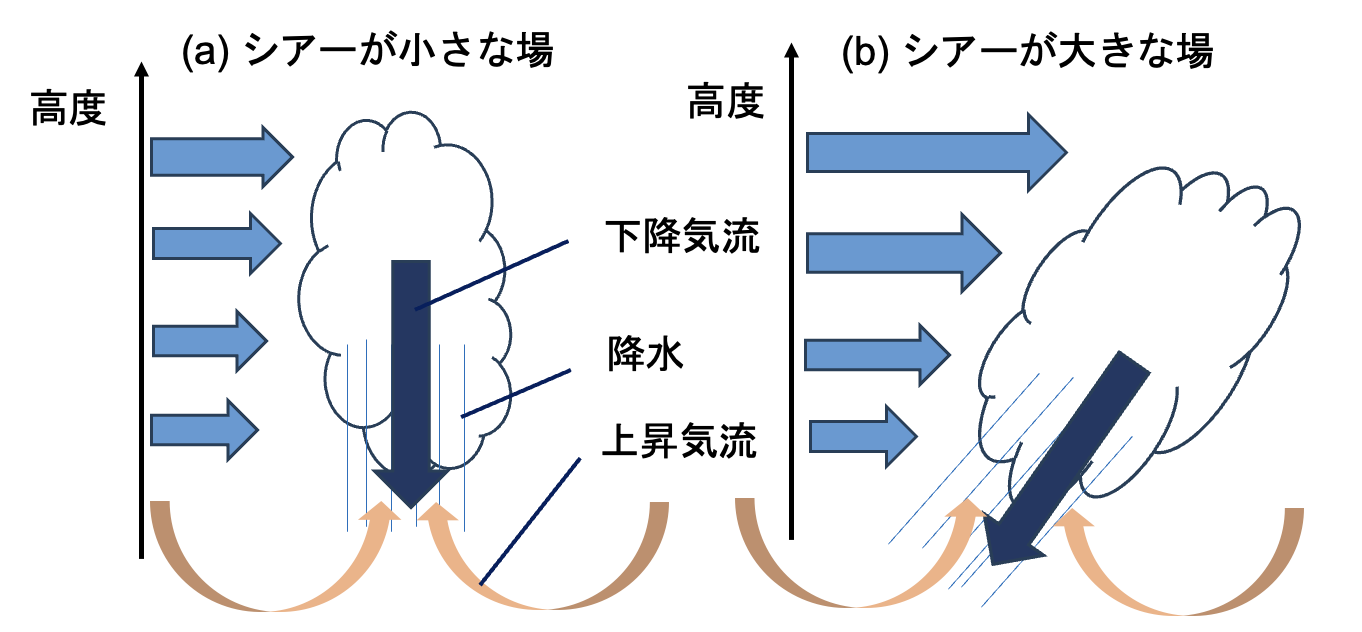

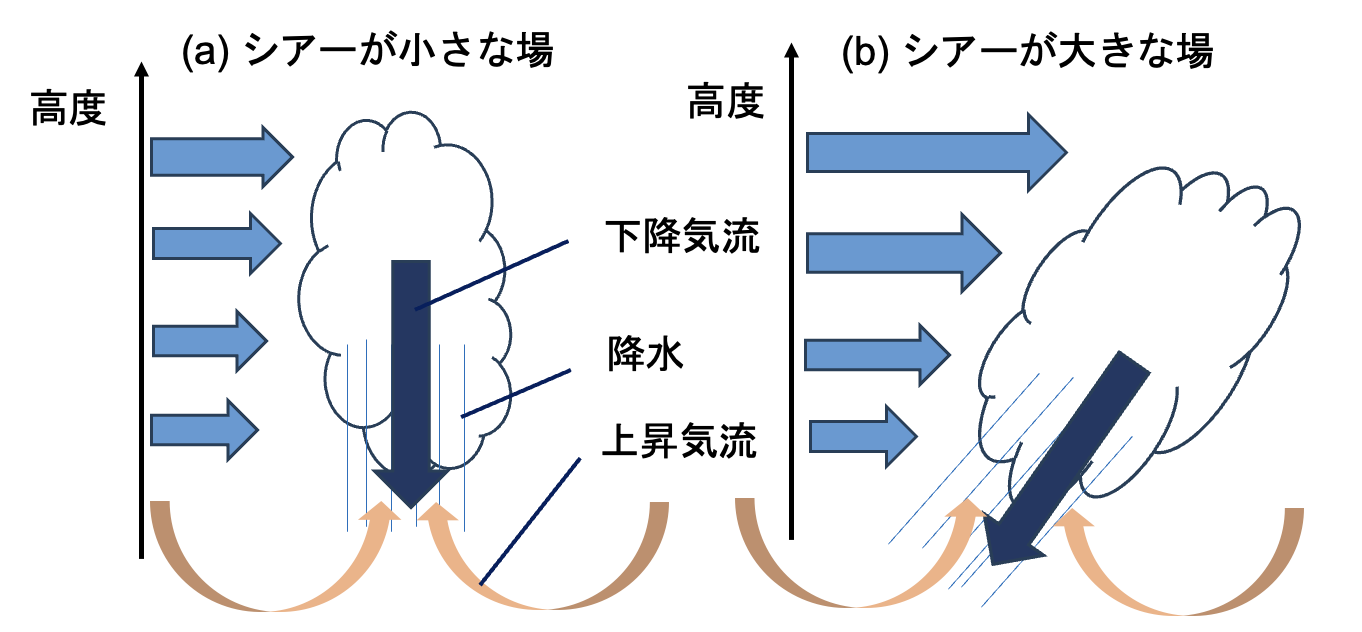

上の図では、積乱雲の発達に関係する上昇気流と、積乱雲がもたらす降水を省略してみましたが、それらも含めた図をこの下に書いてみたいと思います。

まずは、2つの場に共通して、積乱雲が発達するために必要な上昇気流が周辺から雲底にむかって吹き込み、雲の中を上昇していることが確認できます。

次に、雲の傾きと降水に着目します。

鉛直シアーが弱い場合は、積乱雲は地面に対してほぼ垂直ですが、鉛直シアーが強い場合には、高度が高い部分(雲頂付近)が強い風に流されて、右側に傾いていますね。

また、積乱雲の向きに対応して、降水をもたらす雨粒の向きも鉛直シアーが強い場合には斜めに傾いています。

ここで、降水をもたらす雨粒の存在がポイントになります。

雨粒は、周辺の空気塊を引きずり下ろし、それが雲の中で大きな下降気流となります。(図中の紺色の矢印ですね)

積乱雲が発達しはじめた段階だと、雲の中で落下する雨粒の数が少ないですが、

最盛期に近くなると、膨大な数の雨粒が雲の中を落下し、強烈な下降気流を形成します。

上昇気流と下降気流のポイントをおさえて、あらためて図を見てみると

(a)のシアーが小さな場では、上昇気流と下降気流がぶつかりますが、

(b)のシアーが大きな場では、それぞれの気流の角度が異なり、(a)の場と比較して上昇気流が遮られにくいことがわかります。

ということは、シアーが大きな場の方が、雲の中に向かって上昇気流が長く吹き込みやすく、積乱雲の寿命が長くなりやすいと言えます。

いかがでしょうか?

一見、難しく見えるかもしれませんが、1つ1つ順を追っていけば、なるほど!と納得していただけるのではないかと思います!

このような問い1つをとってみても、気象学って面白そうだと思いませんか?

本ブログを読んで、研究室を訪問したい!という方がいらっしゃればいつでもWelcomeです!お気軽にご連絡ください。

by Watanabe